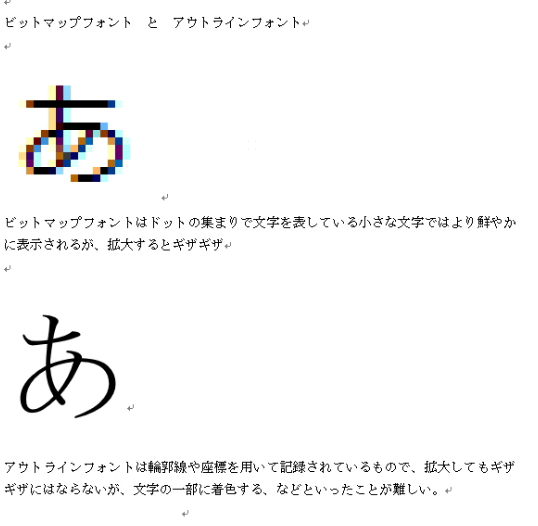

前回まではディジタル形式のなかでも、ベクタ画像とラスタ画像の違い、

アウトラインフォントとビットマップフォントの違い、などについて解説した。

※大まかなノートの再現を掲載しておく。

note_科学1

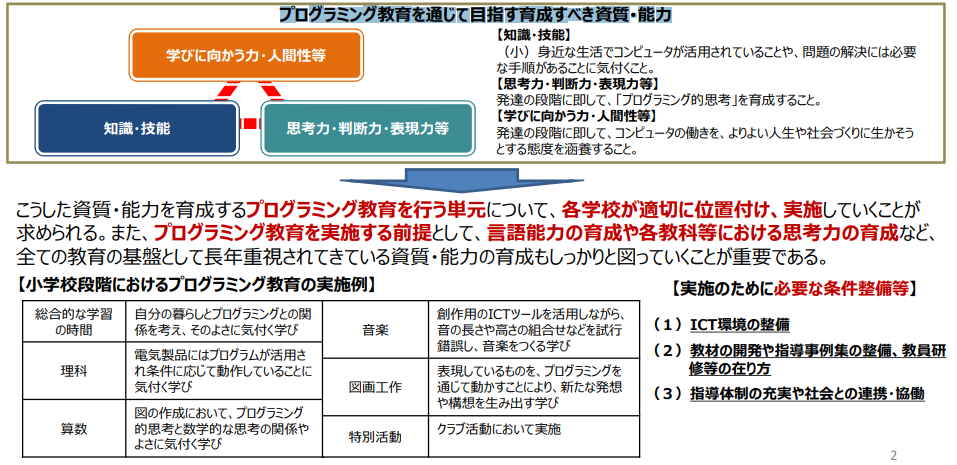

「情報の科学」なので(社会と情報との違いが現れる部分として)

今回はファイルサイズについて触れ・・・る予定であったが、

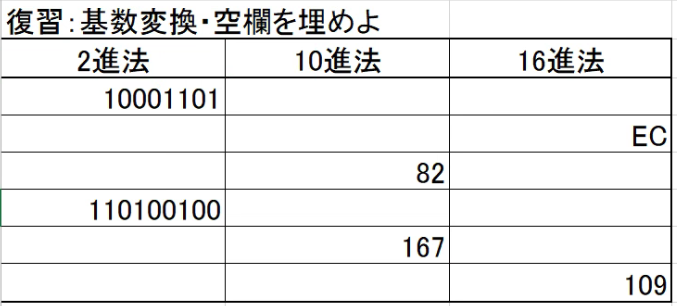

前提条件の2進法や10進法、16進法への相互変換(基数変換)の習熟度に不足が見られたため、急遽、相互変換についての学習を行った。

内容としては下の画像のようなプリントを配布し、解かせるという物であったが、予想以上に難航していた。

基数変換

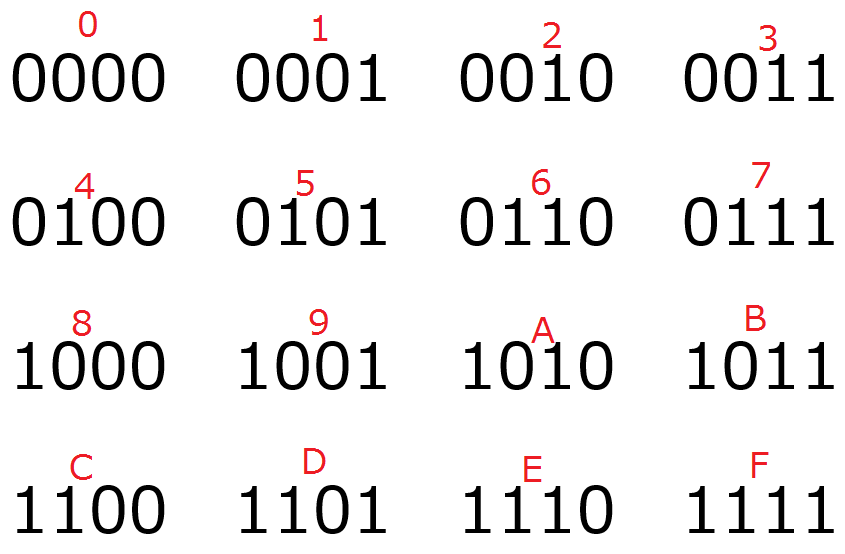

基数変換については1年次に「社会と情報」での既習事項であるため、対応表などを用いて軽く説明するにとどめた。

binhex対応表の例

手抜き加工sry!!

その後は演習問題をだし、4人ごとでのグループ学習として定着を図る。

この時点で授業の残りが10分少々となってしまったので、これだけでは悔しいと

2進法:Binary 「BIN」

10進法:Decimal 「DEC」

16進法:Hexadecimal 「HEX」

だという説明をした上でExcelを起動させ、

2進法→16進法のことを、Binary To Hexadecimal だということで

=BIN2HEX()

=HEX2DEC()

などと説明し、対応する関数について学習した。

(上図の問題をEXCEL上で再現し、関数によって完成させた)

・・・次回こそファイルサイズ問題を終わらせるんだ。。。